Quien yacía en las profundidades ha vuelto: H.P. Lovecraft hoy

Prologo a "De Lovecraft con horror", antología de cuentos y correspondencia selecta editada por editorial Estruendomudo (2018)

Si un fiel lector de la revista Weird Tales de 1928 pudiera viajar en el tiempo a 2019 y ver las series y películas de fantasía del mundo contemporáneo se convencería de que la humanidad se ha vuelto loca. Que, obedeciendo tal vez a una plaga del espacio estelar o una maldición ancestral, el mundo ha multiplicado y consumido fantasías inspiradas en la imaginación de Howard Phillips Lovecraft (Providence, 1890-1937). Para ese lector viajero, el presente sería una distopía de terror: ¿cómo la civilización podría haberse rendido ante las fantasías delirantes de un escritor excéntrico de Nueva Inglaterra, aquejado de visiones paranoicas, de muy mal gusto, racista para colmo, al que le publicaban sus relatos muy poco y casi de favor en una de las muchísimas publicaciones para leer y tirar del gigantesco mercado del entretenimiento norteamericano?

Para quienes identificamos y seguimos el desarrollo de la fantasía de Lovecraft en series como Stranger Things o The Umbrella Academy, en videojuegos online, en juegos de rol o en blockbusters de fantasía y terror, el despliegue de su universo en la cultura popular del siglo XXI no requiere explicación: los tentáculos gelatinosos de los dioses ancestrales que imaginó Lovecraft, y sus tribus malditas de una población antediluviana proliferan en cualquier formato mediático en que se busque fantasía hoy. Y, por lo mismo, la espantada interrogante de nuestro viajero del tiempo resulta, antes que ingenua, provocadora frente a la naturalidad con que aceptamos hoy el imperio de las extrañas invenciones de Lovecraft sobre el entretenimiento planetario. De hecho, el viajero acierta respecto de la personalidad estrambótica del autor, sobre la pobre circulación y el poco entusiasmo que despertaron sus relatos y en, especial, sobre el formato impreso barato en que se les echó a rodar por el mundo, todas características poco favorables para un triunfo literario en la sociedad. Por contrario, la pregunta del viajero, sabiendo esto, se vuelve de verdad imperiosa: ¿cómo es que pudo ser posible que triunfara?

Porque, de principio, Lovecraft fue una criatura realmente rara, desvinculado de las comunidades artísticas e intelectuales más características de su tiempo, extremadamente marginal desde muy pequeño por la soledad que le imponía su débil salud. Como ejemplar criatura proclive al aislamiento, tuvo un padre que enloqueció, aparentemente por sífilis, cuando él tenía tres años, y al que de inmediato la familia desapareció tras los barrotes de una institución de salud mental, así que el pequeño Howard no guardó de adulto ningún recuerdo o afecto por él. Además, tuvo una infancia controlada por su madre, Sarah Susan Phillips, aristócrata venida a menos y anglófila, dueña de pequeñas manías, obsesionada por señalar la fealdad que veía en el rostro y en la apariencia general de su hijo. Quizás se le ocurrió que ser cruel con el niño era el mejor reemplazo para la tradicionalmente tiránica figura paterna. Desde luego, no fue así, y lo volvió más tímido, más silencioso, aunque también ello colaboró en la invención del futuro escritor: para librarse del control, Howard se vio obligado a recluirse en la gran biblioteca de su abuelo materno, Whipple Phillips, quien lo estimulaba con rigor en la vida intelectual, y ahí leía obsesivamente días enteros. En esos polvorientos salones se vio cara a cara y se maravilló con los dos amores más fieles que cultivó en su vida: la grandiosidad y el miedo de las antiguas mitologías y el resplandor y la conmoción de la gran literatura europea.

Sarah Susan Phillip y Winfield Scott Lovecraft con su pequeño hijo Howard, vestido con ropas infantiles de fInes del siglo XIX, que eran iguales para niños y niñas en los primeros años de vida.

En cuanto a la educación formal del niño, estuvo a cargo de los tutores que instruían a los herederos de las mejores familias de Providence y, en las temporadas en que su salud recobraba vigor, recibía clases en la escuela pública con chicos de su edad. Entre ellos, Lovecraft era un niño genio, pero al mismo tiempo un sujeto extrañísimo. Sobresalía en conocimientos entre sus pares, pero era poco sociable y ensimismado y, aunque siempre dio señales de una voluntad por comunicar sus intereses y compartirlos, no parecía capaz de canalizarla adecuadamente. De este modo, con una técnica de impresión casera, que aprendió por si mismo, editó un panfleto para sus familiares y algunos compañeros de escuela con las notas de los experimentos químicos que hacía en el sótano de su casa. También proclamó una sociedad de astronomía en Providence, su ciudad, de la que se hizo único miembro y presidente, además de editor de la gaceta científica asociada; e imprimió y publicó ahí precoces notas sobre astronomía, una pasión nueva, y sobre las expediciones científicas a la Antártida, que lo entusiasmaban. Pero, tal como paso con su anterior empresa divulgadora, casi nadie la leyó, en parte porque sus asuntos eran demasiado adultos para la mayoría de los niños, y en parte porque los mayores veían en la gaceta el trabajo exagerado de un estudiante muy bueno, pero cuyas peculiaridades solo admitían una sonrisa condescendiente. A pesar de todo ello, consiguió compartir sus aficiones con algunos niños de su edad , y la mejor prueba es que los hizo publicar colaboraciones en la gaceta de su flamante sociedad. Pero en ninguna de sus relaciones primaban las inquietudes meramente juveniles: todos cuentan que, hasta en los momentos de mayor camaradería, los vinculaba el gusto por la literatura, las mitologías y la especulación científica.

Cuando se hizo adolescente la vida social de Lovecraft no cambió un ápice: era casi inexistente. Cumplía con las celebraciones familiares y participaba con su madre, sus tías y sus abuelos de los rituales públicos que le correspondían con miembro de un linaje añejo. Pero prefería pasearse solitario, a pie o en bicicleta, por los bosques apartados o en torno construcciones y calles de los tiempos coloniales, hipnotizado por los misterios de la naturaleza o por el estremecimiento que le producía la arquitectura antigua. Como todo joven culto de Nueva Inglaterra, que trajinaba los campus silenciosos de las más viejas y prestigiosas universidades norteamericanas, yendo o volviendo a casa, también experimentó la obligación, casi de casta, de vivir en ellos y entregarse a las profesiones de los eruditos. Pero nunca pudo hacerlo. Los males nerviosos que lo acechaban desde la infancia se acentuaron con la adolescencia: las pesadillas, la melancolía, las parálisis musculares, las fantasías suicidas e incluso el estallido de una crisis psicótica. Le costaba meses reponerse, y por ello perdió los exámenes para ingresar a Brown, la universidad que le parecía ideal, e incluso no llegó a terminar la secundaria. No obstante, quiso perfeccionarse en lenguas clásicas a toda costa y acabó los cursos avanzados en varias escuelas superiores, más flexibles con los vaivenes de su debilitada salud. Por otra parte, siempre había tenido y tendría el espíritu de un erudito: leyó a las vanguardias europeas primero que muchos y fue de los que se familiarizaron muy temprano con la relatividad de Einstein.

H.P. Lovecraft en 1915, a los 25 años.

Nada habría desviado su destino de sabio extravagante y solitario, con rentas suficientes para solventar su vida de estudios y sus ensimismamientos, si no hubiera sido porque se decidió a trabajar de columnista de divulgación científica primero y se empleó, después, como redactor, editor, negro literario y colaborador freelance de publicaciones periódicas de carácter popular: revista de detectives, fantasía y ciencia ficción impresas por pequeñas editoriales regionales que pagaban por palabra al destajo. Desde luego, nada lo hubiera inclinado hacia el oficio periodístico si los negocios familiares hubieran continuado prósperos como lo fueron hasta fines del siglo XIX. Pero en 1900 las finanzas del abuelo materno colapsaron y la familia se vio obligada a desalojar la casona tradicional; paulatinamente, su madre, sus tías y él mismo se vieron al borde de la indigencia repetidas veces. En su nueva profesión, se volvió el erudito en ciencias especializado en las explicaciones astronómicas para los aficionados de las diminutas gacetillas de Nueva Inglaterra; y fue el maestro en lenguas clásicas que escribía sobre cualquier asunto, divino o humano, para las editoriales regionales con sede en Chicago, que imprimían literatura popular, pero también agendas, libros de cocina y papelería varia. Siguió siendo el ensimismado aristócrata al que su madre controlaba, pero ahora también era el más reciente engranaje, uno peculiar, en el emergente mercado del entretenimiento para masas de los Estados Unidos. Lovecraft aportaba al negocio el lenguaje intenso y la imaginación grave del literato de fuste, y con ellos los textos más banales lucían de interés: desde recetas para guisar perdices hasta libretos de space operas.

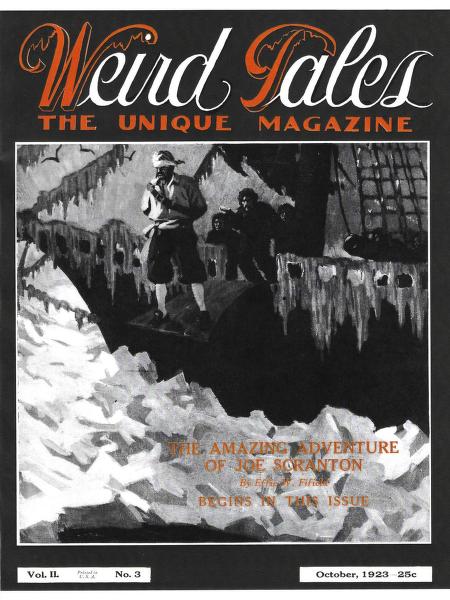

Vivió explotando esas destrezas más de diez años. Pero evitó estratégicamente la posición que le correspondía por su reconocida habilidad para el estilo y las ciencias modernas: la de escritor a tiempo completo de fantasía, terror y ciencia ficción en unas o varias de las publicaciones con las que se vinculaba. Lo frenaron el pudor, encargos freelance más rentables y, sobre todo, su formación literaria tradicional. Lovecraft, como la mayoría de los hombres devotos de las letras a fines del siglo XIX, pensaba que el arte literario provenía de una sensibilidad selecta, dispuesta a la experiencia estética, es decir, que era una emanación de la originalidad sin mancha del artista, que comunicaba sus visiones a espíritus afines. Nada distaba más de los públicos populares de las revistas de fantasía: gente común, sin muchas luces, reducida a pasiones simples, que buscaban entretenimiento y no aceptarían estímulos de otra clase. Pero para 1923, Lovecraft ya no era un joven escolar bibliómano sino un experimentado insider del negocio editorial a pequeña y mediana escala, y sabía que incluso el arte más idealista circulaba valiéndose de una industria que contaba con el consumo de las multitudes en alguno de sus engranajes para funcionar. Pero, sobre todo, estaba convencido de que negarse a publicar en la próspera prensa popular era dejar a la mayoría de los lectores norteamericanos en manos de fabulistas mediocres. Por eso, entre sus muchas labores cotidianas de redacción y corrección de estilo, se decidió por fin a ser escritor de fantasía en las publicaciones que pudiere, y se hizo tiempo para enviar cinco relatos que tenía listos y muy revisados a la novísima Weird Tales, que editaba Edward Baird, y a la que, según sabía, le urgían colaboraciones. De inmediato, los aceptaron: el primero de ellos, “Dagón”, apareció en el número de octubre de 1923; el segundo, “El monstruo invisible”, en el del mes siguiente; y para marzo de 1924 ya publicaba tres cuentos por número.

Número de OCTUBRE DE 1923 de WEIRD TALES, en el que se publica "DAGÓN", que Lovecraft reconoce como su primer trabajo profesional en ficción.

En los meses y años que siguieron, a través de Weird Tales, Lovecraft planteó, a un pequeño público de fanáticos de las revistas de fantasía que se repartían entre el Midwest y Nueva Inglaterra, el diseño, detallado, y al mismo tiempo turbio, de un mundo espeluznante para la humanidad a escala cósmica. Aunque en muchas de sus historias, sobre todo las primeras, empleó al narrador artista y loco, necrófilo o, por mayor pudor, noctámbulo, de los relatos góticos de su amado Edgard Allan Poe, pronto lo reemplazó por el hombre de ciencia, el investigador, el profesional altamente especializado en culturas, pero aislado del mundo, entregado al delirio del que cuenta, en el fondo, una única historia: que el camino del auténtico conocimiento conducía al derrumbe en la verdad insoportable de que el universo era una pesadilla inhumana.

En sus relatos, el descubrimiento era paulatino. Primero, los sueños anticipaban concertadamente el horror: muchos personajes soñaban; a veces, el maremágnum onírico permeaba la voz del narrador. El relato flotaba en imágenes del cosmos primordial, de océanos remotos, de deidades kilométricas entronizadas en metrópolis de otras humanidades. No obstante, los sueños no eran confiables por sí mismos: se decía que señalaban más hacia el soñador que hacia lo soñado. Pero Lovecraft exhibía además testimonios convergentes, pistas en recortes periodísticos, gramáticas de lenguas prehistóricas que certificaban las plegarias contenidas en muchos de los sueños, reliquias o rituales que se multiplicaban en visiones, en crímenes sanguinarios y en anotaciones de etnógrafos insociables. Las pruebas recolectadas apuntaban en una sola dirección. El testigo de privilegio encaraba, entonces, a los demonios, o a los acólitos de los demonios, caníbales todos, que guardaban el culto paradójicamente bárbaro y esotérico a las criaturas ancestrales en los límites acuosos de la vida civilizada; una religión incomprensible que tenía altares, pero también pasajes y portales. ¿Hacia dónde conducían? Cuando se miraba detrás de ellos, aparecían las cabezas y los miembros que se ensamblaban hasta el cielo de los dioses atroces que descendieron de las estrellas millones de años en el pasado, y cuya visión enloquecía a los hombres. Apenas el testigo podía, si corría con suerte, escribir una noticia desesperada de ese encuentro antes de matarse o morir, o que los acólitos, los sirvientes de los demonios, o sus incansables potestades lo cazaran y lo despedazaran. Aunque, como se encargaba de precisar Lovecraft, en la escala de las deidades inconmensurables, la criatura humana solo lucía como una partícula de polvo.

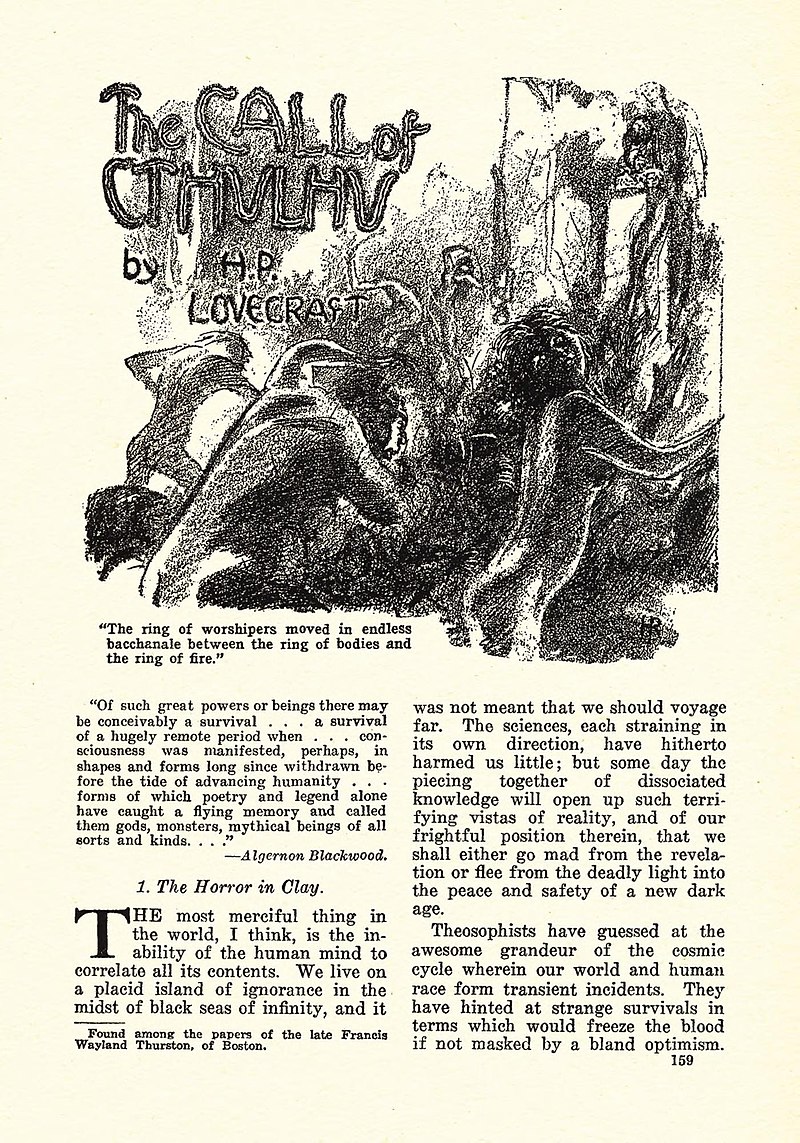

En 1928, publicó en Weird Tales “La llamada de Cthulhu”, uno de sus mejores relatos, el que funciona como despliegue y suma de su ficción fantástica más original. Es la primera aparición del ancestral Cthulhu: de su talla de cíclope, de su cabeza viscosa de calamar gigante, de sus alas atrofiadas de murciélago abisal. Lovecraft consiguió en el cuento el arquetipo de un procedimiento que antes había usado de manera esporádica y que, desde entonces explotó intensiva y minuciosamente en toda su narrativa, a la que ya había denominado un poco antes horror cósmico. La escribía bajo una premisa de paranoia sublime, y que podría parafrasearse así: es inconmensurable y enloquecedor todo lo que caiga o haya caído del espacio, sean criaturas, objetos, sustancias, olores, colores o arquitecturas. Desde luego, era una paranoia xenófoba. En sus cuentos, la humanidad real podía contenerse casi toda en la civilización decimonónica de la Costa Este de los Estados Unidos. Frente a ella había una humanidad prehistórica, degradada, extranjera, cómplice bárbara del peligro ancestral. La conformaban los adoradores de los monstruos del espacio, híbridos de hombres y demonios, pueblos de pieles oscuras consumidos en idolatrías: sectas mestizas del New Orleans afroamericano o tribus inuit de la desértica Groenlandia esquimal. Aunque resultaban salvajes inofensivos para los gobiernos y los sabios más reputados, no pasaban desapercibidos para los eruditos y los artistas solitarios, que los desenmascaraban gracias a sus dones singulares. No había salida: el extranjero, el raro, especialmente el que venía por vía marina, uno de los territorios favoritos de los ancestrales, era señal y adelanto del horror cósmico. No era solo una postura de Lovecraft como hombre civilizado frente a una barbarie teórica, que lo alcanzase por libros o noticias. Era una mitología personal que lindaba con la confesión. Al ex aristócrata vuelto autor de fantasía popular le espantaba la multitud de migrantes de infinitas razas, iletrados, que la civilización industrial norteamericana atraía de todos los rincones del planeta con promesas de mejores condiciones laborales. Alguna vez experimentó ese caos cuando vivió brevemente en Nueva York, arrastrado por una relación marital que fracasó porque nunca le interesó realmente nada más que su ensimismamiento fantástico. Le resultaba insoportable una multitud trabajadora extranjera, pero también toda esa lógica laboral portuaria y moderna que lo empantanaba, y que lo había removido de la paz de sus bibliotecas y de sus aficiones científicas para hacerlo un redactor a sueldo para sobrevivir. Todo ese caos, esa putrefacción, ese horror.

Página incial de "la llamada de cthulhu" en la revista Weird Tales, en febrero de 1928.

.

Seguramente por esa tensión irresoluta con la vida moderna, y por la sofisticación cultural que tuvo desde un principio, la escritura de Lovecraft nunca fue popular entre los lectores de Weird Tales, incluso en 1928, cuando dio a conocer a la hoy célebre deidad Cthulhu. Un aficionado de esos años, se ha dicho muchas veces, lo tuvo entre ilegible y “demasiado freak”; encontraba sin propósito, y hasta alienante, la obsesión de Lovecraft por referir percepciones raras o “cósmicas”. Para los lectores cultos, en cambio, que también opinaron, los despliegues sanguinarios y la adjetivación enfáticamente siniestra delataban a un autor sin delicadeza y de pésimo gusto. Si Weird Tales siguió publicando a Lovecraft durante casi todos los años 30, pese a las unánimes opiniones adversas del espectro crítico, fue por dos motivos de orden utilitario. El primero era la necesidad: la revista no conseguía colaboradores estables por su economía tambaleante y Lovecraft siempre fue un colaborador puntual e insistente. El segundo motivo fue la fidelización de un grupo muy pequeño de lectores, pero que, frecuentemente, hacía valer su derecho de reclamar relatos del excéntrico Howard en la revista, y por él la compraban y la seguían. Realmente, les gustaba lo que escribía, algunos publicaban en la misma Weird Tales, y se habían vuelto adictos suyos porque desde un principio establecieron una alucinante, copiosa y apasionada correspondencia. Tal atención devolvía a Lovecraft una y otra vez al índice de esa y otras publicaciones. Efectuó un despliegue epistolar maniático y de una imaginación inagotable con todos ellos, impensable para un hombre generalmente solitario (o quizás por eso), y gracias a ello no solo escribió más del cuádruple de páginas en papel de correo de las que dedicó a sus narraciones fantásticas, sino que dirigió con entusiasmo la única comunidad a la que de veras pertenecería, aparte de su familia: el Círculo de Lovecraft.

Se sentía como en su casa liderando esa tribu de lectores obsesivos y escritores novatos, que le enviaban cartas desde variados lugares del norte de Estados Unidos, a los que él organizó al ritmo de su inventiva, primero como logia literaria y luego casi como a una secta ocultista. Les discutía ciclos mitológicos inventados, los inducía en la racionalidad detectivesca, empirista, de escribir horror cósmico, y recibía sugerencias que luego usaba en sus ficciones. Al cabo de un tiempo, entre ellos se llamaban por títulos de nobleza y sobrenombres bárbaros que sonaban a las lenguas de las divinidades ancestrales. Lovecraft llegó a escribir decenas de pliegos, en los que exponía sus opiniones sobre la ciencia o la literatura contemporáneas, imaginando el punto de vista y la voz de algunas de esas divinidades tendidas a orillas de océanos prehistóricos. Redactaba dando a entender que residía en el abismo de una caverna o se sentaba en un trono en medio de las estrellas. Algunos de sus intercambios con sus discípulos parecían diálogos verídicos entre dos entidades omnipotentes de otro mundo. Todo indicaba que, en ese tiempo, perseveraba en una vida sedentaria, circunscrita a sus pocas amistades científicas y literarias de Providence, pero que tenía la imaginación activísima y que la disfrutaba. Por eso sorprendió tanto que abandonara su correspondencia en marzo de 1937. Pero no tuvo alternativa. Lovecraft estaba enfermo y no sabía de qué. Le diagnosticaron mal un tumor intestinal y las complicaciones lo postraron en un hospital. Murió un mes después a los 47 años. Pero hacía tiempo que el Círculo no dependía de su entusiasmo ni de su vida. Era una secta que escribía decenas de historias de terror y fantasía al año, muchas pertenecientes al ciclo de “los mitos de Cthulhu”, pero también de invención propia en variedad de revistas del género. Cuando les preguntaban por Lovecraft, contestaban con el verso que explicaba la subsistencia de su más famosa deidad ancestral: que, muerto en las profundidades, esperaba, soñando, el regreso.

Lovecraft y los miembros más destacados de su círculo.

Y, como en esos cuentos, fueron estos sectarios quienes conservaron el legado y el culto a Lovecraft durante las décadas en que pocos tuvieron noticas de él, debido a su sueño subterráneo. No tuvieron certezas de nada, pero sí fe en la literatura de ese corresponsal y maestro amigo que los había tratado con la dulzura, la sabiduría y la dignidad propias de una pavorosa criatura milenaria venida del espacio exterior. Sin embargo, al comienzo y por muchos años, la tarea del Círculo de Lovecraft lució inútil, supersticiosa y carente de incentivos. Sus miembros publicaban volúmenes conjuntos de cuentos de horror cósmico en homenaje a su líder con resultados pobrísimos: críticas insustanciales, ventas mínimas y escasos ingresos. En la tarea de volverse escritores de fantasía les fue mejor y tuvieron carreras reconocidas los siguientes treinta años, pero ninguna particularmente deslumbrante, aunque en conjunto sus relatos hicieran del horror cósmico un componente importante de las nuevas aproximaciones al terror y la fantasía en la prensa popular. Y, a pesar de que vivían precariamente de sus regalías y de los mil oficios del redactor, persistieron en conjunto y por separado en cumplir con lo que consideraban su primera obligación con Lovecraft: reunir, publicar y difundir la totalidad de sus relatos; rescatarlos del papel barato de Weird Tales y revistas afines, y darles una nueva vida pública más digna. Al fin, editaron tres volúmenes de tapa dura con todos los cuentos y las novelas cortas de Lovecraft. Pero también fue una publicación a pérdida. Los libros se vendieron tan poco que, aún a inicios de los sesenta, August Arleth, el sectario que se encargó de la edición, los incluía como obsequios en varios de los números de las revistas de vida efímera que publicaba en una editorial pequeña de la que era dueño.

Aunque, a decir verdad, los aprendices de Lovecraft no solo se dedicaron a difundir su obra. También lo plagiaron, lo tergiversaron y lo canibalizaron con distinta suerte y talento. Porque, a pesar de algunos premios y la aceptación del público, a los antiguos sectarios las editoriales les pagaban casi lo mismo que a los autores principiantes, les exigían más y más novedades todos los días, y una manera a la mano de cumplir con sus obligaciones y obtener más dinero era comerciar los originales y los borradores de Lovecraft. Vendieron inéditos, presentaron relatos inacabados como suyos, a los que añadieron finales postizos, e inflaron notas y apuntes para luego ofertarlos como cuentos en colaboración, que salían a luz muchos años después con justificaciones peregrinas. Ninguno tuvo la compostura aristocrática de Lovecraft frente al dinero: pertenecían a clases medias y populares rurales que habían conocido tiempos de necesidad, y, aunque amaban las ciencias, las mitologías y las buenas historias, cultivaban también los peores vicios de los hombres de negocios y de las celebridades: el querer ganar mucho por poco y el deseo de fama a cualquier precio. Pero, en las décadas en que Lovecraft esperó su hora de volver, durmiendo en las profundidades como Cthulhu, nadie del Círculo, ni siquiera apropiándose de sus obras, consiguió una gran fortuna o notoriedad. Fueron sectarios, además de Derleth, Robert Block, Clark Ashton Smith, Frank Belknap Long, Robert E. Howard, Donald Wandrei y Henry Kuttner.

No obstante, en los años 60 llegó la hora correcta para que Lovecraft despertara de su sueño. Entonces, un nuevo de régimen de percepciones se extendía paulatinamente por el mundo. La vida cotidiana y las rutinas se habían investido de notables sensaciones alienantes y realidades radicalmente exóticas, que competían con las que Lovecraft había concebido en busca de las experiencias del horror cósmico. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la vida postindustrial se consolidó en los Estados Unidos y en el norte europeo, llena de protocolos, maquinarias y arquitecturas al servicio de hombres, las que, sorprendentemente, no requerían entenderse para poder usarse. De la noche a la mañana los edificios, los aparatos electrodomésticos y los vehículos se valían de tecnologías que eran incomprensibles para la gente común y a las que convenía ignorar para evitar pérdidas de tiempo. Y, de modo correspondiente, la automatización involucró a la vida cotidiana con circunstancias inexplicables, y no porque las personas aceptaran convivir con ellas resultaban menos extrañas. Simultáneamente, la radio, el cine y la televisión desplazaron la primacía del consumo escrito y retórico de las noticias, la publicidad y la diversión por las imágenes y los sonidos que siempre estaban en movimiento, siempre superpuestos, y volvieron natural y doméstica la experiencia audiovisual discontinua, como en los sueños. Para un hombre de los Estados Unidos de 1928, que hubiera llegado a los a los años 60 de su país usando una hipotética máquina del tiempo, y no ya al 2019, el mundo de ese entonces le hubiera parecido más allá de toda comprensión: tal vez lo juzgaría alienado o maldito por una invasión de objetos diabólicos sin propósito. Pero en ese mundo de nuevas tecnologías que invadían la vida del hogar, las fantasías de Lovecraft congeniaron con la experiencia de las cada vez más numerosas personas que vivían encerradas entre el trabajo incompresible, el aturdimiento doméstico y las aficiones culturales solitarias.

AVISO DE ELECTRODOMÉSTICOS PHILLIPS, en la década de los 60, cuando se promovió la masiva adopción de la electrónica en los quehaceres y las diversiones del hogar.

No es que ese fuera un estado de cosas desconocido en los años 20 y 30, pero entonces solo afectaba mayormente a los jornaleros y a las clases populares implicadas directamente en el trabajo industrial y sin mayor vínculo con la cultura literaria. En cambio, en los 60 lo padecieron también las clases medias y las masas urbanas, beneficiadas con la educación pública: negociantes, empleados, funcionarios y universitarios. En particular, los estudiantes jóvenes y sus movimientos políticos contraculturales fueron claves para la recuperación del legado de Lovecraft. En esos años, cientos de sus colectividades artísticas e intelectuales experimentaban con drogas para alterar el estado natural de sus percepciones y acceder así a conocimientos vedados a la lucidez y a la razón. Valiéndose de sus prestigios intelectual y político, los estudiantes promovieron como conducta contestataria una verdadera fiebre de iniciaciones en ocultismo, misticismo, satanismo, astrología védica, prédicas de gurúes y consumo de cada vez mejores drogas psicoactivas. Consiguieron que multitudes de sus contempóraneos y adultos pasaran de ser víctimas de la alienación postindustrial a lo contrario: se volvieron agentes y difusores del consumo de percepciones alteradas siguiendo una agenda cultural propia. Simultáneamente, la cultura popular de los Estados Unidos fue sacudida por los avistamientos de OVNIs, y la paranoia por una invasión de criaturas provenientes del espacio adquirió fuerza y, paulatinamente, verosimilitud. También la histeria y el terror ante la inminencia de una guerra nuclear contra la Unión Soviética, por la crisis de los misiles de Cuba en 1962, y el inevitable apocalipsis radiactivo que debía sucederle, y a ello se sumó el fracaso de la intervención militar en Vietnam, que tiñó de pesimismo a la moral pública norteamericana por muchos años. Fue un tiempo de transgresiones juveniles, de sobremesas dedicadas a la paranoia nuclear y al temor a “encuentros cercanos del tercer tipo”, en el que convergió el desencanto nacional y unas nuevas formas de una espiritualidad popular desbordada: un tiempo propicio para que volviera de su largo sueño la literatura de Lovecraft.

ESPiritualidad HippiE, década de los setentas. EN ELLA, las drogas cumplían un papel importante para ampliar los márgenes de la percepción.

En 1963 hubo una primera señal. Arkham House, la editorial de Arleth, reeditó en rústica la colección de cuentos El horror de Dunwich y otros, y vendió miles de ejemplares. En 1964 reimprimió En las montañas de la locura y otras novelas y en 1965 Dagón y otras historias macabras. Hubo otros cambios: entre 1950 y 1959, Arkham House solo había publicado 14 libros, entre volúmenes de Lovecraft y autores de horror cósmico; entre 1960 y 1969 publicó 49 volúmenes: los relatos de Lovecraft, narraciones de otros autores de horror cósmico, tomos de la correspondencia del Círculo, muchos trabajos sobre el maestro, e inclusive varios números de una revista especializada en su literatura: The Arkham Collector. De pronto, la fiebre por saber ocultismo también supuso la fiebre de leer a Lovecraft. Durante los 60, la mitología de los ancestrales y las decenas de ampliaciones formuladas por sus apóstoles sobre las jerarquías divinas extraterrestres y sus ciclos míticos invadieron la cultura popular norteamericana, primero impulsadas por la devoción de variadas tribus contraculturales universitarias, pero luego por el público general de fantasía, horror y ciencia ficción. Y, en consecuencia, las narraciones en rústica de Lovecraft se continuaron vendiendo por cientos de miles, se negociaron sus derechos para cine y televisión (aunque, solo para la serie B, de presupuesto barato), y Dungeons & Dragons, el primer juego de rol de difusión planetaria, incluyó desde su primera versión el diseño de los personajes alienígenas mind flayers de claro carácter “lovecraftiano”.

Pero, más importante para el regreso del escritor excéntrico, para la multiplicación de su leyenda y el auge de la iconografía de sus criaturas, y en general, para la textura lovecraftiana de la imaginación presente, fue la influencia que su lectura ejerció sobre jóvenes novelistas, cineastas, guionistas, dibujantes, pintores, músicos y artistas de todos los ramos por los años 60 y 70. Lovecraft les contaba historias oscuras y desmesuradas en los márgenes del mundo donde el único sendero precariamente seguro para avanzar era un cultivo muy personal, muy idiosincrásico, de las ciencias y las artes. Esa era la única vestimenta de sus protagonistas en viaje rumbo a la visión de los ancestrales y la locura. Esa lección sobre una épica solitaria, lúcida o feroz, de desconocidos sabios autodidactas frente a las amenazas inhumanas de imprevistos portales a otras dimensiones, la multiplicaron en sus obras nombres tan importantes para la industria artística y del entretenimiento de hoy como Stephen King, Steven Spielberg, Ridley Scott, Alan Moore o John Carpenter. A decir verdad, series como Stranger Things de los hermanos Duffer y The Umbrella Academy de Steve Blackman, por no mencionar al evidente homenaje de Lovecraft Country de Misha Green, solo evidencian la última migración del imaginario de Lovecraft desde los medios audiovisuales convencionales y las novelas gráficas al streaming como parte de la instalación masiva del entretenimiento global en internet. Las visiones del ex aristócrata erudito de Nueva Inglaterra, del ciclista solitario de parajes inhóspitos, del niño amante de su biblioteca, del periodista free lance para sobrevivir y del sacerdote supremo de un círculo de escritores denominado con su nombre, se había vuelto mercancía altamente cotizada en los tiempos últimos del capitalismo.

En nuestro siglo XXI, el de la emergencia planetaria por el calentamiento global y el de la transmisión en vivo de los detalles más intrascendentes de la vida doméstica, la literatura de Lovecraft, aun empacada como mercancía, sigue consiguiendo con efectividad la conmoción frente a un mundo que llamamos propio y civilizado, pero que angustia por la inhumanidad que se exhibe en el margen de cualquiera de sus maravillas: se producen teléfonos con internet más baratos y modernos en condiciones de trabajo esclavo; se discuten encarnizadamente leyes sobre tal o cual derecho mientras se ignora el deterioro general del medio ambiente, uno provocado por el hombre y que, en el corto plazo, podría matar a millones. Por ello, frente a tanto peligro de escala planetaria, a tanto desbarajuste formando fronteras de horror alrededor, pareciera preferible esa actitud: quedarse mirando fijamente el tranquilizante centro de las maravillas humanas o participar de la vida social solo cuando se trata de multitudinarios debates frívolos. Pero leer a Lovecraft siempre persuade en dirección contraria. Sus narraciones de sabio paranoico identifican y recuperan un sentido del horror universal, el de la inminencia de un final sin salida para la humanidad, cuya evidencia no solo produce espanto, sino que despierta una viva emoción de alerta, de la que probablemente estaríamos menos conscientes en medio de la globalización de la indolencia y la espectacularidad cada vez más hipnótica del entretenimiento trivial. En estos apartado, la literatura de Lovecraft no solo ha regresado, sino que es un estímulo para permanecer muy alerta en nuestros días.

ILUSTRACIÓN DE FONDO DE PANTALLA INSpirada en la iconografía LOVECRAFTIANA.